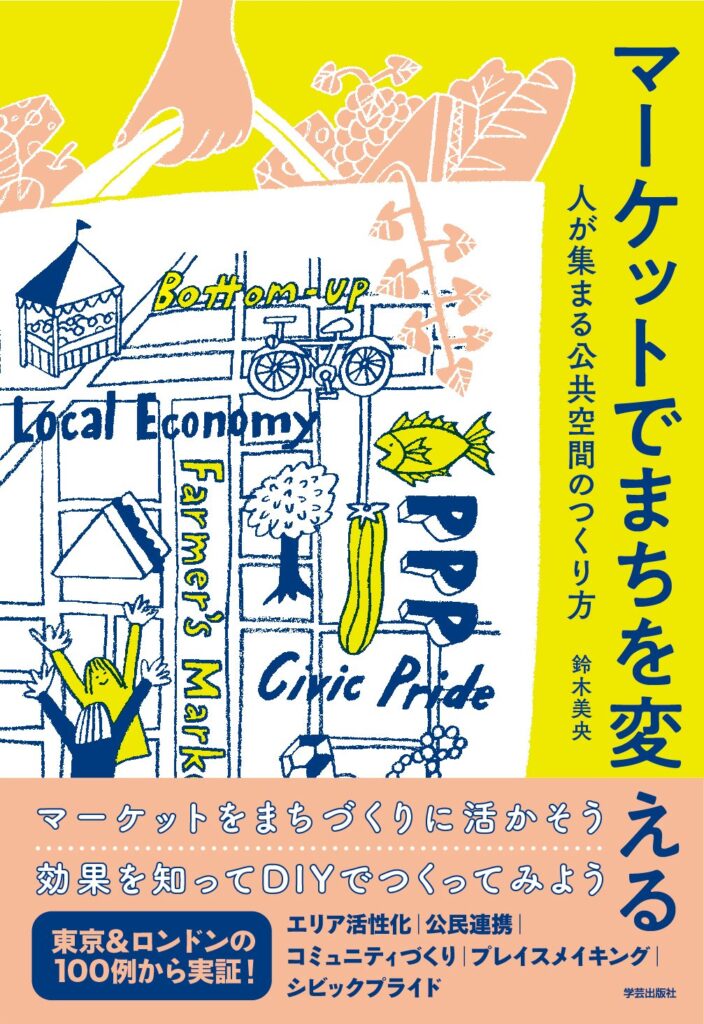

「都市の始まりには必ずマーケットが存在した」という魅力的な項から始まる本書。

「マーケット」を

①屋外空間で売買が行われている

②入場に制限がない

③仮設である(常設でない)

④伝統的な祭り・フリーマーケットを除く

できごとと定義しながら、世界のマーケットや、いまの日本で起こりつつあるマーケットについて、

タイプや効果を分析している。

マーケットの根本的な魅力として、個店がそれぞれ地域のニーズを反映し、個店が集まることでその地域の日常の営みがビジュアル化され、訪れる人の楽しみとなる、という指摘はそのとおりだと思う。

そして、マーケットで必ずまちは変えられる、と筆者はいう。

食の安全のニーズがあったこと、中心市街地の活性化や公共空間の活用の流れがあること、

トップダウン(行政・企業主導)からボトムアップ(使い手主導)へという潮流が生じつつあることなどを読み解きながら、マーケットについての分析は進む。

「マーケットはきっかけであり、手段」。

マーケットでしか得ることのできない体験や役割があり、

それが集積されることによるマーケット文化への形成→まちへの愛着・誇りの高まり→担い手増と進んでいくという。

マーケットのことを理解して、「ツールとして使いこなす」ことでまちを変えていくことができる。

−−筆者の力強い言葉を受け止めながら、楽しくマーケットをのぞいてみたい。